Artist in Residence Programアーティスト・イン・レジデンスプログラム

2020 レジデント・アーティスト

今年は、海外77か国・地域から487件、オランダから23件(国籍は12カ国・地域)、国内から17件の応募がありました。厳選なる審査の結果、イエヴァ・ラウドゥセパ(ラトビア)、millonaliu [クロディアナ・ミローナ&ユァン・チュン・リウ(アルバニア/台湾)]、オル太(日本)を選出しました。3組のアーティストは12月3日から2月25日までの85日間、オンライン・レジデンスプログラムに参加します。

審査は井關悠氏(水戸芸術館現代美術センター 学芸員)、德山拓一氏(森美術館 アソシエイト・キュレーター)をお招きし、アーカスプロジェクト実行委員会との協議のもと行いました。

2020年度の選考結果について

2020年度は、海外のアーティスト、国内のアーティスト、そしてオランダを拠点に活動するアーティストの枠をそれぞれ1枠ずつ設けた。公募開始直前に、WHO(世界保健機関)により新型コロナウイルスのパンデミックが宣言されたため、私たちは今年度の応募者の大幅な減少を予想していた。しかしながら、昨年につづいて特にヨーロッパ、アジアからの応募が多数あり、総数としては昨年度の2割程度減の527件であったことは、アーティストたちの創作への意欲や熱意を感じ取ることができた。応募書類を見てゆくと、アーティストの関心とアーカスプロジェクトがある茨城県守谷市の地の利を重ね合わせて練られた調査・制作計画が例年よりも若干多く見られた。例えば、霞ヶ浦における真珠の養殖に着想を得たものや農業の歴史や研究に踏み込むもの、また都市化・郊外化における生活様式やコミュニケーションの変容に関するものなど、いずれも甲乙つけがたかった。そのなかから議論をへて、作品の構想と制作における質の高さと、展開における柔軟性が見られるアーティストを選定した。

小澤慶介(アーカスプロジェクト ディレクター)

イエヴァ・ラウドゥセパIeva Raudsepa

ラトビア

Photo: Alia Ali

1992年ラトビア、リガ生まれ、ロサンゼルス在住。ラトビア大学で哲学を学んだ後、カリフォルニア芸術大学にてMFAを取得。ラトビアがソビエト連邦から独立した後に生まれ、共産主義から資本主義への転換期に育ったラウドゥセパは、自らと同世代であるソ連崩壊後の最初の世代の若者たちを、主に写真や映像作品で表象している。映像制作においては、理論とフィクションの効果的な組み合わせで物語を作り、メタレベルでその物語を問い直す。日常の空間で役者が演技をすることで、役者の演技の虚構性とともに、実際の状況が偶然語る部分にも関心を寄せている。

活動の様子

Interviewing the architectural historian Taro Igarashi

Curator visit (Shihoko Iida)

アーティスト・ステイトメント

私の調査の出発点となったのは、アンドレイ・タルコフスキーの1972年の映画『惑星ソラリス』に出てくる、都会の高速道路を運転する5分間の場面だ。このエピソードは1971年に東京都の赤坂と飯倉で撮影されたもので、白黒とカラーのフッテージと登場人物を映し出したいくつかのショットが組み合わされ、時間、空間と知覚が相互に作用している。東京で撮影された部分は、映画の中で未来都市の表象として使われている。

私の調査過程は、以下の一連の問いに基づくものだった。私はこのエピソードと複雑に関係している政治の問題に関心があった。なぜソビエト連邦の映画監督が「未来都市」を日本で撮影することに決めたのか。ソビエト国民はソ連国外への渡航が厳しく制限されていたが、このシーンを撮影するにあたり、タルコフスキーはどのような困難に直面したのだろうか。彼はなぜ高速道路を撮影することにしたのか。そして、首都高(首都高速道路)のデザインと建設にはどのような歴史があるのだろうか。都市間高速道路の建設は、都市の構成にどのような変化をもたらしたのだろうか。ポップカルチャーや人々の想像の中で、東京が未来都市として描写されている例は他にどのようなものがあるのだろう。

アーカスでのレジデンスでは、既存の文献、イメージや映像資料の調査と、日本国内外の専門家へのインタビューを通して、こうした疑問を探る機会に恵まれた。そしてまた、現地のキュレーターと出会い、これまでのプロジェクトや進行中のリサーチについて話し合うこともできた。アーカスのチームからは、個人や組織と連絡を取るために多大な協力を受けた他に、情報を探すべきところ、読むべきもの、話すべき人などに関して、新しい発想を得るための手助けをしてもらった。

私は今、こうして集積した知識とさまざまな歴史を、映像作品の台本、またはその骨組みとなるように、何らかの形にまとめようとしている。調査を経て、私は2つの大きなテーマを映像作品の制作を通して探っている。まずは、未来の都市として、東京がどのように表現されてきたのかということだ。そして、戦後日本のインフラ整備の文脈から、都市がどのように認識されてきたのかという問題に関心がある。首都高はそのひとつの例だ。実際に建設されたものの他にも、建築家や文筆家、映像作家の想像力によって、東京は未来都市として描写されてきた。私は特に建築におけるメタボリスト達のムーブメント、そしてテクノオリエンタリズムに関心を持っている。

私が扱っている2つ目のテーマは、『ソラリス』の中の高速道路のシーンの制作にまつわる思索的な歴史と、生と死、愛、そして人間の存在の意味などをめぐる一連の形而上学的な問いとして、世界を捉えるタルコフスキー流の世界観、そして、それが未来の展望とどのように関わっているのかということだ。私はこうしたテーマを検証しながら、アンドレイ・タルコフスキーは、自身の作品に制約を課し検閲を行う政治体制下に生き、制作活動に取り組んだ映画監督であったことを常々考えている。そしてこれから、私は、2020年のレジデンス中に行った調査を参考にしながら、映像作品のための架空の物語を書き上げ、実際に日本への渡航が可能になったときに撮影をする予定だ。

選考理由

ラウドゥセパは、1972年にアンドレイ・タルコフスキーが制作した映画『惑星ソラリス』に着想を得て、映像作品を制作する予定だ。『惑星ソラリス』には、未来の都市を象徴するものとして建設されて間もない東京の首都高が映っている。高速の移動を可能にする首都高は、それ以前の都市のリズムを解体するとともに、新たなリズムを形成しつつある現在、そしてさらに加速するであろう未来の予感を含んでいる。オンラインによる活動においては、首都高の建設による東京の変容について調査し、フィクションを織り交ぜた脚本を書く予定。コロナ禍で生活や経済の速度が低下している今、彼女の制作は、反証的に近代社会の速度にまつわる神話あるいは欲望のようなものを映し出すと思われる。(ディレクター 小澤慶介)

ミロナリウ[クロディアナ・ミローナ&ユァン・チュン・リウ]millonaliu [Klodiana Millona & Yuan Chun Liu]

アルバニア / 台湾

Photo: Pichaya Puapoomcharoen

空間デザイナー兼リサーチャーであるアルバニア出身のクロディアナ・ミローナと台湾出身のユァン・チュン・リウによるロッテルダム在住のデュオ。ハーグ王立芸術アカデミーでインテリア・アーキテクチュアを学び、建築を軸に領域横断的な活動を展開している。その発表形式は、建築の実践、映像、書籍、展覧会、ワークショップなど多岐に渡る。ウクライナでの滞在制作《Leave Us Alone》では、社会変革から取り残された工場に着目 し、労働者と協働でフェスティバルを開催することで、社会の流れから取り残されながらも孤立したコミュニティを形成している工場の社会的な側面に光を当てた。

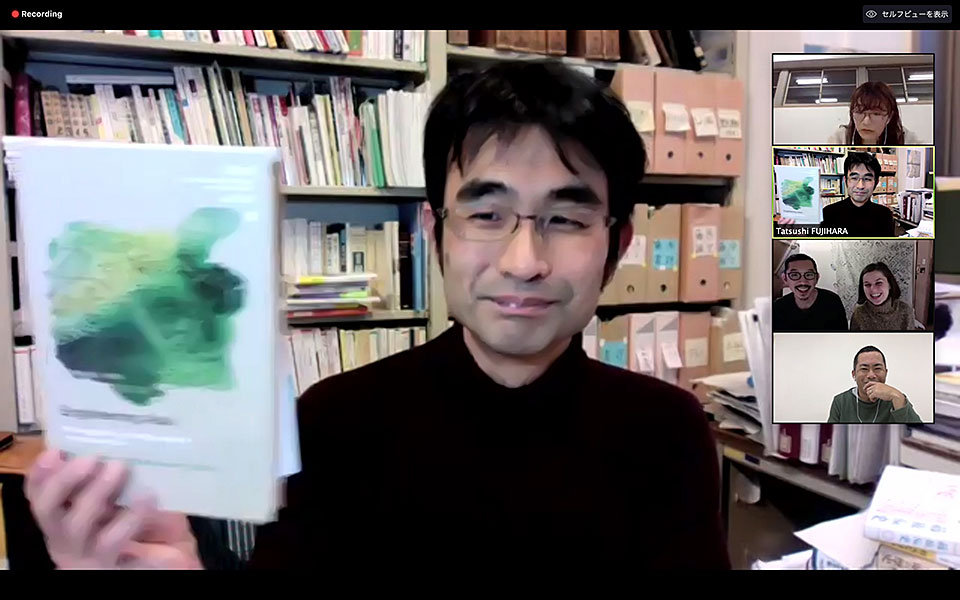

活動の様子

Interviewing the agricultural historian Tatsushi Fujihara

Interviewing the agronomist Yoichiro Sato

アーティスト・ステイトメント

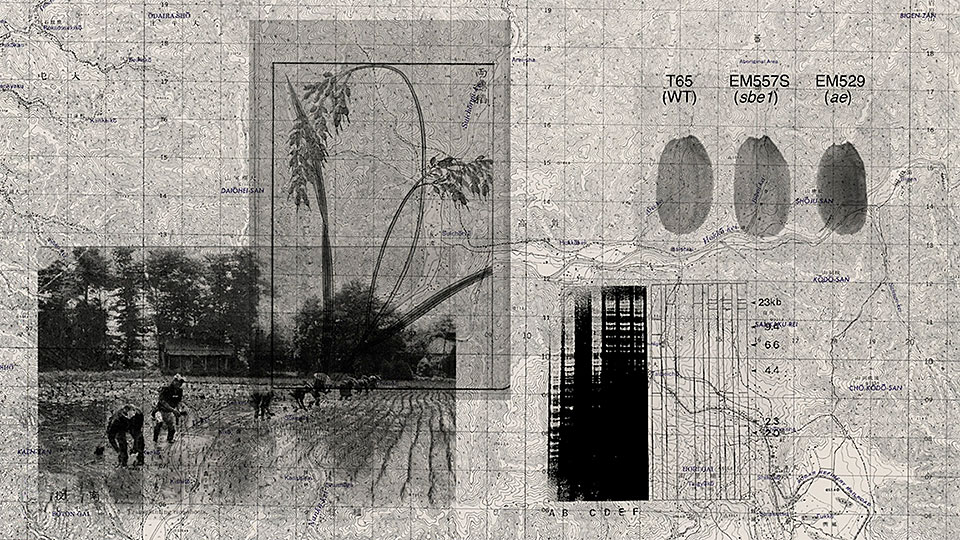

3ヶ月のレジデンスを通して、私たちは蓬萊米の調査を行った。蓬萊米は、日本帝国が植民地台湾で行った種子改良事業を明示している。1895年から1945年までの間日本の統治下に置かれていた台湾に、ある品種の米が持ち込まれ、現地の熱帯気候でも栽培できるように品種改良が行われた。

《ベタついた絡まり合い》は、ジャポニカ米の特性、つまり、日本人の味覚を満たすために、科学的、政治的、経済的な取り組みによって地場産米が改変される原因となった、切望された粘り気を意味している。 そしてまた、このタイトルは、私たちの3ヶ月間の調査方法を文字通り表している。遺伝子が組み換えられたこの作物が、植民地主義、政治、科学、テクノロジー、環境と経済において、どのような遺産を残したのかを理解するために、粘りついているさまざまな絡まりを、一粒の米から明らかにしていった。

その主な手法として、さまざまな歴史的資料や記録資料、またその他の関連文献を調査し、研究者へのインタビューを行った。特に、私たちは、日本統治時代の東アジアの絵葉書のアーカイブに、強い関心を持つようになった。強い関心を持つようになった。

私たちの調査では、台湾の風景に映し出されているこの作物の栽培と商業化がもたらした多大な変化、また、土地の支配が住民を統制するためのテクノロジーとして、どのように利用されたのかという問題に主な焦点をあてた。その結果として、私たちは地域文化と労働の慣習に影響を与えた社会的変化を調査することになった。

蓬萊米の種子は物理的にも社会的にも台湾に大きな遺産を残した。政府によって画策され、科学的に改良された種子が引き起こした環境の変化は、意図的に導かれたものだった。この高度な生態系的帝国主義は、地域住民から経済的資産、環境的資源そして自然資源を管理する力を奪い、その結果、環境と文化を組み換えてしまったのだ。私たちは、その証拠として土壌が置かれた現在の状況を調査し、またその問題を明らかにする目撃者として作物を読み解こうとした。

最後に、この調査を通して私たちは、小さな米粒から取り出すことのできた多様なもつれに注意を払い、それらを理解し、可視化したいと考えている。社会工学のテクノロジーとしてこの種子と向き合い、非人間的な物質の中に組み込まれたイデオロギーを紐解くことを試みた。次の段階としては、フィールド調査を通してこれまでに得た知識を広め、種子を生物学的記録資料として捉えながら実践を進めていきたい。

選考理由

ミローナとリウは、大日本帝国の統治下において台湾にもたらされた米である「蓬萊米」について調べることで、当時の政治、技術革新、土地改良、また経済が複雑に絡まり合うなかで行われた米の品種改良に着目する。このプロジェクトは、西洋諸国が台湾という土地に対して抱きがちな平和で豊かであるというイメージを解体し、台湾の農業が強国との歴史とともにあったことを継続的に探るものだ。オンラインでの活動においては、明治時代の対外政策に関するアーカイブを訪ね、ま た専門家の話を聴く予定。歴史に刻まれた米と土地をめぐる統治から、農地・作物の開発の機微を解き明かすとともに現代の農業を客観的に捉える視点を浮かび上がらせることに期待が持てる。(ディレクター 小澤慶介)

オル太OLTA

日本

Photo: Shingo Kanagawa

2009年に東京で結成された、6人組のアーティスト集団。これまでに、ゲームや祭りなど、特定の共同体において見られる集団的な行為とそこで繰り広げられるコミュニケーションに着目し、それらを再編・再演する作品《超衆芸術 スタンドプレー》や《TRANSMISSION PANG PANG》などを手がけてきた。また、近年の作品《耕す家》は、不耕作地に建てたポータブルな家を拠点に、耕作と制作を行うというものだ。オル太の制作は、さまざまな共同体の基盤を揺さぶり、それを支えている思考や慣習、言語、生活様式を浮かび上がらせる。

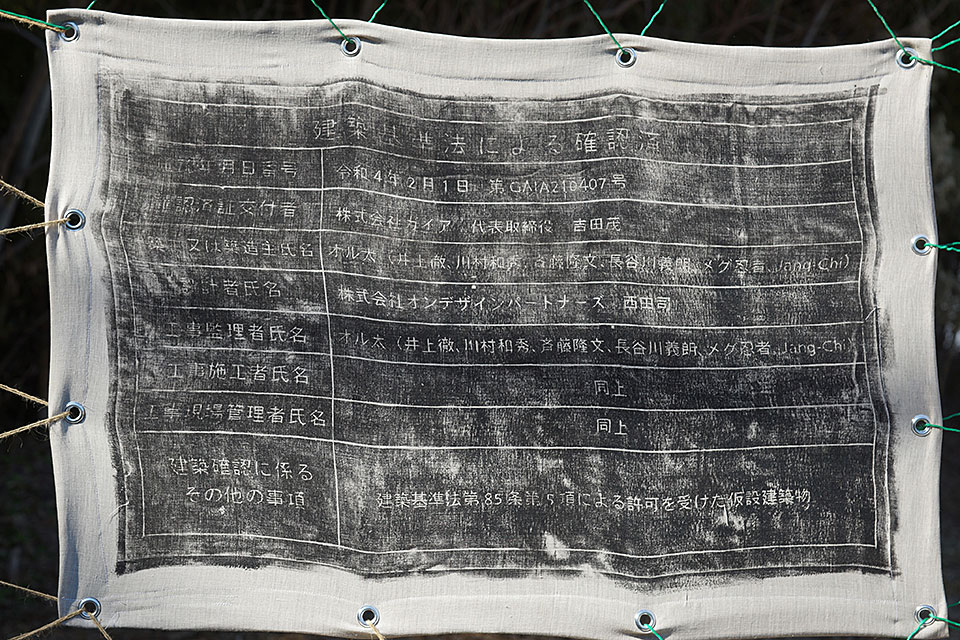

活動の様子

Participating in a composting workshop with the soil ecologist Nobuhiro Kaneko in Fukushima

アーティスト・ステイトメント

移動可能な自作の家を建て、土や農耕との関係から、人が生きることを問う作品《耕す家》を実施するために、作物を育てることに適した土壌環境や不耕起栽培などについてリサーチを行った。多木浩二は『生きられた家』で、家が時間のかたちであり、人間によって生命を持つと同時に腐敗していくと述べている。仮設小屋にトイレと三段ベッドという家としての最低限の要素を持つ《耕す家》は、建材に生えるカビや錆び、ハエ、コンポストトイレを分解するバクテリア、腐敗するものと同居し、生きる家である。現代の住居では、地中や壁の中に埋まっているはずのパイプラインの機能が剥き出しとなる《耕す家》で、そこで営まれる自然のプロセスからどのような芸術活動を行うことができるのかを思考する。

まず、どのような自然環境が《耕す家》での耕作と生活、制作に適しているかを知るために、環境地水学の専門家の宮崎毅さんとプロジェクト候補地を巡り、その場所の土壌や農業への適性について話を聞いた。守谷は中央に猿島台地があり、利根川、小貝川、鬼怒川につながる低地は、谷戸と呼ばれる小さな谷をつくる。また、土壌は常総粘土とその上に蓄積する火山灰土壌からできている。視察した谷戸の廃田では、日光が竹藪でさえぎられ、山から流れてくる水で上層にある肥沃な火山灰土壌が流出してしまっていた。そのような土壌環境は、作物の育成には適さず、生活においても、日照や水捌けなど、同様の問題点があるのでその土地に住むのは難しいと判断し、ある程度日当たりの良い土地を探すことにした。

そして、守谷のジーバナ農園で農業体験を行った。ここでは、耕作地での栽培と共に固定種の収穫や種の自家採取、不耕起栽培も試みられている。不耕起栽培とは、土を掘り起こさずに作物を育て、土壌の生態系を維持する農法である。また、敷地にある林には竹でつくられたアスレチックやピザなどを焼くことのできる手製の窯があり、人々と協同した遊び場が展開されていた。ここでは、土地や耕作をめぐる長期的な循環に合わせた農業のあり方やそのかたわらでの遊びを通じた共同体のあり方を学んだ。

さらに、不耕起栽培についてより深く知るため、土壌生態学研究者の金子信博さんに会いに、福島県二本松市を訪れた。そして、土壌の質を高めるために堆肥によって土の栄養分を豊かにしていることを知った。堆肥は、もみ殻とおが粉、米ぬか、落ち葉、土など農家で手に入る材料を用いて、発酵させたものだ。そして、ここでもそのつくり方を地域の人々と共有するというゆるやかな共同体が形作られていた。

以前は、「耕す」事で土や芸術が豊かになると考えていたが、腐敗、治水、土壌の生態系について学び、耕さないことがより土を豊かにすると知った今、環境の変化や土地の形勢などに影響される農業に芸術の視点から取り組むことで何が見えてくるのか、土の上に立ちながら制作を通して向き合っていきたい。

選考理由

アーカスプロジェクトでは、《耕す家》を制作する。守谷市内の土地に、ポータブルな母屋とトイレを建て、母屋にはメンバーが入れ替わり住みながら不耕作地を耕し、トイレはコンポストトイレを採用することにより便と生ごみを肥料に変える。生きながら、日々気づきや知恵を得て、さらにそれらを活かして再び生きる。オンラインのリサーチにおいては、我が国の近代化と農業の関係に関する運動や史実に着目し、自らの活動について批判的な検証も試みる。自然に対峙するのではな く、自然に浸りながらアーティストも土地も生成に開かれていることが、気候変動やコロナ禍に向き合う困難な時代において有益な視点や生きるための方法論をもたらすことだろう。(ディレクター 小澤慶介)