Artist in Residence Programアーティスト・イン・レジデンスプログラム

2021 レジデント・アーティスト

今年は、海外52か国・地域から233件の応募がありました。厳選なる審査の結果、マリョライン・ファン・デル・ロー(オランダ)を選出しました。9月4日から12月12日までの100日間、茨城県守谷市のアーカススタジオで滞在制作を行います。2020度にオンライン・レジデンスプログラムに参加したイエヴァ・ラウドゥセパ(ラトビア)、ミロナリウ [クロディアナ・ミローナ&ユァン・チュン・リウ] (アルバニア/台湾)も加えた3組のアーティストは、12月3日から2月25日までの85日間、オンライン・レジデンスプログラムに参加し、オル太(日本)は茨城県守谷市のアーカススタジオで滞在制作を行います。

審査は井關悠氏(水戸芸術館現代美術センター 学芸員)、野村しのぶ氏(東京オぺラシティアートギャラリー シニア・キュレーター)をお招きし、アーカスプロジェクト実行委員会との協議のもと行いました。

2021年度の選考結果について

2021年度は、海外のアーティスト1枠の公募を行った。アーカスプロジェクトはじまって以来はじめて、応募に際して申請料を課した。そのため、例年に比べて応募者は減少し、233名となった。一方で、応募者の活動内容や滞在制作のプランにおいては質的な向上が見られ、審査は例年以上に内容の濃い話し合いが繰り広げられた。プランのなかには、植物や湖を巡って考察されるエコロジーをはじめ、デジタルテクノロジーの進化の陰で捨て去られる電子廃棄物、基地と市民の闘争、コンクリートという物質とその消費から都市を読み解く試み、芸術を地域社会のヒーリングの手段とする試みなど、近代社会へ関わりを持とうとするものが多く見られた。数ある候補のなかから、多視点的で他者と協働しながら人間と自然の関係を結び直す実践者を選出した。

小澤慶介(アーカスプロジェクト ディレクター)

2020-2021 レジデント・アーティスト

マリョライン・ファン・デル・ローMarjolein van der Loo

オランダ

Photo: Roel Janssen

1987年オランダ、ヘレーン生まれ、マーストリヒト在住。ユトレヒト大学で美術史、アールト大学(ヘルシンキ)にて、ヴィジュアル・カルチャーとキュレーションを学んだ。ファン・デル・ローはキュレーター、エデュケーターとして活動し、制作動機と方法論から近代社会を批評的に捉えるとともに、人間と自然のかかわりを結び直す試みをしている。集約的かつ排他的な近代社会のあり方への対抗として、彼女自身は他者との協働を行ったり、視覚のみならず五感を活用した展覧会制作や教育プロジェクトを実践したりする。バイオダイナミック農法に関連する薬草のお茶や料理を分かちあう教育プログラムを実行し、そのカレンダーを作品化した《Lunar Calendar》をはじめ、非人間の観点から近代社会の行く末と、人間が生き延びるための方法論を指し示すプロジェクトなどがある。

活動の様子

Interview with Forest Ecology researcher Tomonari Matsuo from Wageningen University

Ceramics baking at an ARCUS Supporter’s workshop

アーティスト・ステイトメント

アーカスプロジェクトでは、「桂の木」にまつわるリサーチを行いました。桂は、日本の秋の心象風景に宿る木です。桂が紅葉し、景観を変化させることで、季節とのつながりを思い出させてくれます。日本の民話や昔話にもよく登場するこの木は、妖怪であり、伝説上の人物であり、庭師として働いたと言われる「桂男」へとつながります。伝説では、桂男が月で桂を伐採しようとする動きが月の周期を生み出すとされており、地球の住人である私たちの一部に、宇宙学や生態学が自然に組み込まれていることがわかります。私は桂と桂男をお供に、桂の木と、月と、秋という季節との広く生態的、歴史的、経験的な関係を築いてきました。

リサーチを開始するにあたり、まず桂を入手し、自宅の庭に植え、相互の関係構築を図ることから始めました。この関係は、ロビン・ウォール・キマラーが提唱した「Honorable Harvest(敬意ある収穫)」という考え方から着想を得ています。植物に自分の意向を明らかにして向き合おうというものです。植物とまわりの環境を徹底的に観察することで、ケアが実践されるのです。それに加えて私は、桂の木にとって重要な栄養を多く含む自らの経血を、月の周期に合わせて捧げました。

観察の一環として日記をつけ、秋のあいだは落ち葉を集めて香りを研究しました。香水デザイナーのターニャ・シェル氏との対話を通じて、桂の葉の特徴として知られる甘い綿菓子のような香りを調査しました。彼女は、甘さと爽やかなグリーンのコントラストがはっきり際立つ最初の香りから、緑茶を思わせるバランスのとれたトーンへと、葉の香りが徐々に変化していくという分析を示してくれました。

レジデンス期間中は他の落葉植物にも注目し、光や天候のありようが葉の色にどのような影響を与えるか観察しました。そんな中、自治体が植えた桂の木が並ぶ通りに偶然出くわし、街が行っている樹木の手入れや、桂の木を植えたり撤去したりする動機についても知ることとなりました。

日が短くなり、寒くなり、雨が多くなると、私は日本の友人・知人に連絡を取り、桂の木や桂男伝説について知っていること、またそれらが秋の行事や食べ物にまつわる記憶にどのように関係しているのかについてさらに調べました。リサーチやミーティングの合間には、教えてもらったレシピを試して、日本の秋の味覚を堪能していました。

今は、桂の木が月とつながるといったストーリーテリングの手法を基本の形式とし、さまざまな観点、人物、場面、事象をどのように舞台の中心につなげるかを考えています。舞台の花道という建築的構造を援用し、エッセイ、脚本、フィクションの形式を用いて、人間の介在と植物の生き様の双方を舞台の中心に呼び込むのです。

選考理由

ファン・デル・ローは、植物の観点から人間と生態系の関係の組み直しについて取り組むため、桂の木とそれにまつわる伝説「桂男」を調べ、映像やレクチャー・パフォーマンスなどの形にして発表をする予定だ。中国より我が国に伝わった桂男は、いずれの国においても月と関係して語られる。植物にはじまり月をも視野に入れながら人間を捉えなおす試みは、人間と自然を分かち、生態系を失調させてきた近代社会と資本主義を客観的に捉えつつ、人間の行くべき道を照らし出すことだ ろう。アーティストでありキュレーター、また教育者でもあるファン・デル・ローの、ワークショップや執筆、展覧会、パフォーマンス、レクチャーなど多岐にわたる形式を採りながら調査研究を発表する方法論にも期待が持てる。(ディレクター 小澤慶介)

イエヴァ・ラウドゥセパIeva Raudsepa

ラトビア

Photo: Alia Ali

1992年ラトビア、リガ生まれ、ロサンゼルス在住。ラトビア大学で哲学を学んだ後、カリフォルニア芸術大学にてMFAを取得。ラトビアがソビエト連邦から独立した後に生まれ、共産主義から資本主義への転換期に育ったラウドゥセパは、自らと同世代であるソ連崩壊後の最初の世代の若者たちを、主に写真や映像作品で表象している。映像制作においては、理論とフィクションの効果的な組み合わせで物語を作り、メタレベルでその物語を問い直す。日常の空間で役者が演技をすることで、役者の演技の虚構性とともに、実際の状況が偶然語る部分にも関心を寄せている。

活動の様子

Interviewing the architectural historian Taro Igarashi

Curator visit (Shihoko Iida)

オープンスタジオ

Still from Tokyo Highway Scene

Single channel video, 10’25”

Still from Tokyo Highway Scene

Still from Tokyo Highway Scene

アーティスト・ステイトメント

《トーキョー・ハイウェイ・シーン》

私のプロジェクトの出発点は、アンドレイ・タルコフスキーの映画『惑星ソラリス』(1972年)のワンシーンだ。1971年に東京の首都高で撮影したものが、映画では未来都市の風景として使われている。

戦後急速な成長を遂げたことにより、東京は文化的な想像力のなかで未来のイメージとして描かれるようになった。私は、かつて人々が「未来」を思い描くことができたということ、また現代の私たちはそれをどう考えれば良いのか、ということに関心を抱いている。今となっては、「未来」はもはや技術的ユートピアでも進化を約束するものでもなく、常に緊急事態のなかで暮らすようなものに思える。

『惑星ソラリス』のシーンと同様、私の映像作品の一部も街を走る車の視点で撮影され、架空の未来からやってきた人が東京の街中を走るという物語の背景となる。そしてこの架空の物語の登場人物は、大きな不安が支配する時代に迷い込んでしまったことに気づく。

「このあとにくる時代を心待ちにしている人なんているなんているの?」

選考理由

ラウドゥセパは、1972年にアンドレイ・タルコフスキーが制作した映画『惑星ソラリス』に着想を得て、映像作品を制作する予定だ。『惑星ソラリス』には、未来の都市を象徴するものとして建設されて間もない東京の首都高が映っている。高速の移動を可能にする首都高は、それ以前の都市のリズムを解体するとともに、新たなリズムを形成しつつある現在、そしてさらに加速するであろう未来の予感を含んでいる。オンラインによる活動においては、首都高の建設による東京の変容について調査し、フィクションを織り交ぜた脚本を書く予定。コロナ禍で生活や経済の速度が低下している今、彼女の制作は、反証的に近代社会の速度にまつわる神話あるいは欲望のようなものを映し出すと思われる。

オープンスタジオに寄せて

ラトビア出身のラウドゥセパは、私的な観察や史実、フィクションの効果的な組み合わせで物語を作り、映像やテキスト、写真などを用いながら作品を制作している。映像作品では、日常の空間で役者が演技をすることで、役者の演技の虚構性とともに、実際の状況が偶然語る部分にも関心を寄せている。

アーカスプロジェクトにおいては、2年間に渡るオンラインによる調査を行い、ソビエト連邦の映画監督アンドレイ・タルコフスキーの『惑星ソラリス』(1972)をモチーフに、過去から見た未来と、疫病が世界的に流行している現在から見る未来を重ね合わせ、未来に対する意識の両義性に光を当てた映像を制作した。『惑星ソラリス』には、当時から見た未来の都市像として、東京の首都高速道路のシーンが映し出されている。本来であれば、ラウドゥセパは来日し、首都高速道路や都市計画を調べて制作をしたことだろう。しかしながら、新型コロナウイルスの世界的流行の影響で、それを果たすことが叶わなかった。これは、奇しくもタルコフスキー自身の経験を想起させる。彼はもともと作中の未来像を1970年の日本万国博覧会に求め、それを撮影しようとしていたが、当局からの渡航許可が下りず、代案として首都高速道路を撮影したのだった。「移動が叶わず、現場に行けないこと」と「埋められない距離に反して膨らむ想像力」をどのように作品は扱うことができるのか。ラウドゥセパが今回の制作で試みたことは、そうした事柄に向き合いながら、それでも映画を巡る歴史から立ち上ってくる記憶や想像、そして先行き不透明な未来に輪郭を与えることであったといえるだろう。(ディレクター 小澤慶介)

ミロナリウ[クロディアナ・ミローナ&ユァン・チュン・リウ]millonaliu [Klodiana Millona & Yuan Chun Liu]

アルバニア/台湾

Photo: Pichaya Puapoomcharoen

空間デザイナー兼リサーチャーであるアルバニア出身のクロディアナ・ミローナと台湾出身のユァン・チュン・リウによるロッテルダム在住のデュオ。ハーグ王立芸術アカデミーでインテリア・アーキテクチュアを学び、建築を軸に領域横断的な活動を展開している。その発表形式は、建築の実践、映像、書籍、展覧会、ワークショップなど多岐に渡る。ウクライナでの滞在制作《Leave Us Alone》では、社会変革から取り残された工場に着目 し、労働者と協働でフェスティバルを開催することで、社会の流れから取り残されながらも孤立したコミュニティを形成している工場の社会的な側面に光を当てた。

活動の様子

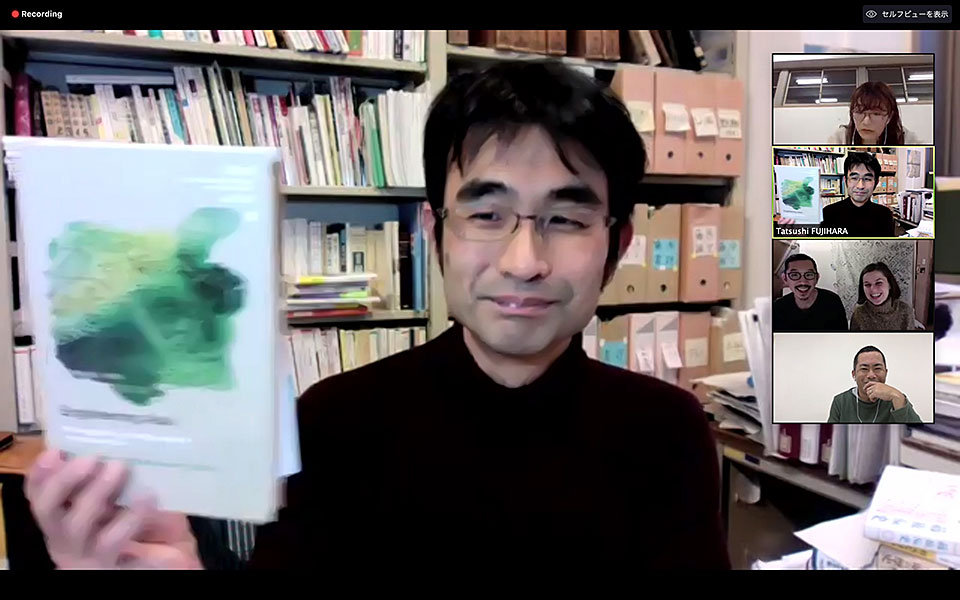

Interviewing the agricultural historian Tatsushi Fujihara

Interviewing the agronomist Yoichiro Sato

オープンスタジオ

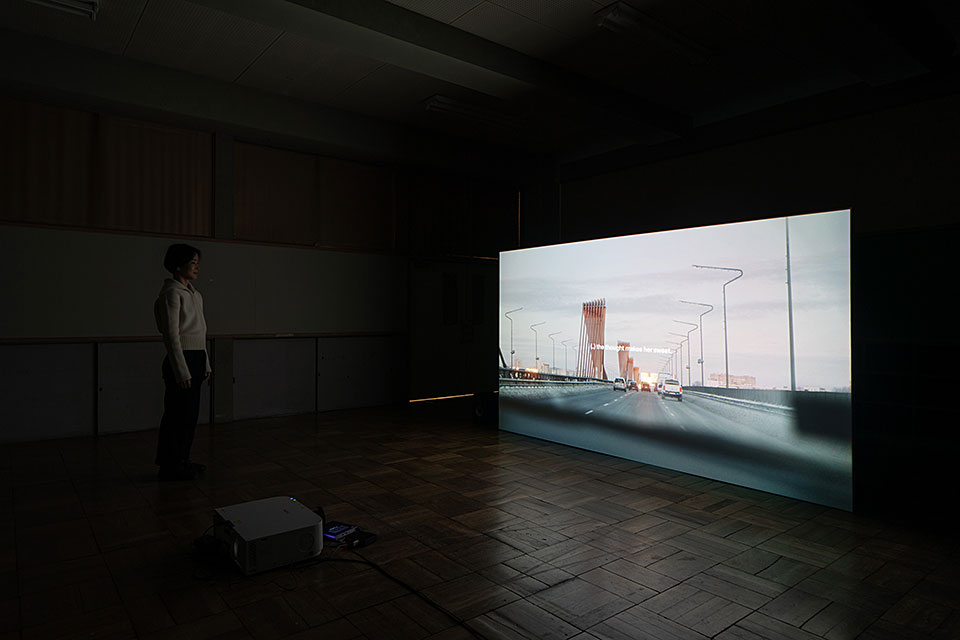

Sticky Entanglements

Installation view

Sticky Entanglements

Two-channel video, 11’25”

Sticky Entanglements

Installation view

アーティスト・ステイトメント

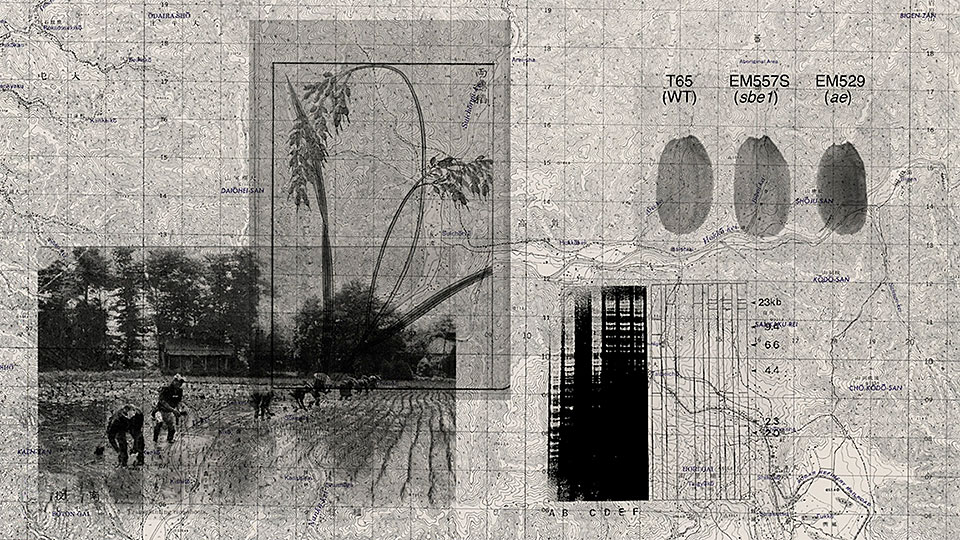

《ねばねばした絡み合い》

作物や土壌を生きたアーカイブと捉える私たちは、品種改良された米の持つ批判的物質性と隠れた物語を探り、土地環境の形成と、統制の技術としての遺伝子組み換え作物の栽培と商業化について考察している。日本統治時代の台湾(1895−1945年)において作られた品種改良米「蓬萊米(ほうらいまい)」から読み取れる複雑な背景に着目し、権力、知識、科学、生態が様々に折り重なり組み込まれたこの種子が内包するものを、別の視点からの地図として描き出そうと試みる。

リサーチは、アーカイブ資料、政府報告書、科学研究、文献、インタビューなどとの批評的な出会いを基盤に、一年前に行った調査をさらに発展させ、より粘り気のあるものにしていく。この科学的に改良された種子がネバネバと糸を引く様を、農業と自然についてのよくある平板な解釈では見えなくされているその糸を、描写するのだ。

選考理由

ミローナとリウは、大日本帝国の統治下において台湾にもたらされた米である「蓬萊米」について調べることで、当時の政治、技術革新、土地改良、また経済が複雑に絡まり合うなかで行われた米の品種改良に着目する。このプロジェクトは、西洋諸国が台湾という土地に対して抱きがちな平和で豊かであるというイメージを解体し、台湾の農業が強国との歴史とともにあったことを継続的に探るものだ。オンラインでの活動においては、明治時代の対外政策に関するアーカイブを訪ね、ま た専門家の話を聴く予定。歴史に刻まれた米と土地をめぐる統治から、農地・作物の開発の機微を解き明かすとともに現代の農業を客観的に捉える視点を浮かび上がらせることに期待が持てる。

オープンスタジオに寄せて

オランダのロッテルダム在住でアルバニア出身のクロディアナ・ミローナと台湾出身のユ ァン・チュン・リウによるアーティストデュオ、ミロナリウは、アートからデザイン、建築までの領域を横断しながら創作活動を行っている。

2年間に渡るオンラインによるプログラムにおいて、二人は、大日本帝国の統治下の台湾で品種改良されたジャポニカ米「蓬萊米(ほうらいまい)」について調べ、風景に折り込まれた目に見えない力のありかを明らかにする試みを行なった。もともと台湾で獲れる米は細長い形をしたインディカ米であった。しかし大日本帝国が、内地への輸出のために開発した種が蓬萊米である。丸く粘り気のある種、蓬萊米の別名「台中65号」は、ジャポニカ米とは言っても高温多湿の気候条件で育ち病気にも強い奇跡の米と言われた。そして、それをめぐる土地の支配構造は農業だけに留まらず、灌漑設備を整える土木事業や化学肥料を取り入れる化学産業をも巻き込んだことにも目を配ると、台湾の風景には幾重もの力が折り重なっていることが浮かび上がってくる。2面のスクリーンには、史実とともに「粘り気」によって抜き差しがたく結びついた大日本帝国と台湾の関係が表されている。「蓬萊」という、理想郷を想起させるイメージの背後では、どのようなことが起こっていたのか。イメージ、政治、経済の結節点としての米から、日本とアジア諸国をめぐって繰り広げられた歴史の綾を、今どのようにひも解くことができるのか。映像は、私たちに問いかける。(ディレクター 小澤慶介)

オル太OLTA

日本

Photo: Shingo Kanagawa

2009年に東京で結成された、6人組のアーティスト集団。これまでに、ゲームや祭りなど、特定の共同体において見られる集団的な行為とそこで繰り広げられるコミュニケーションに着目し、それらを再編・再演する作品《超衆芸術 スタンドプレー》や《TRANSMISSION PANG PANG》などを手がけてきた。また、近年の作品《耕す家》は、不耕作地に建てたポータブルな家を拠点に、耕作と制作を行うというものだ。オル太の制作は、さまざまな共同体の基盤を揺さぶり、それを支えている思考や慣習、言語、生活様式を浮かび上がらせる。

活動の様子

Participating in a composting workshop with the soil ecologist Nobuhiro Kaneko in Fukushima

オープンスタジオ

Cultivate House: Uncertain Generation

Interior view of Cultivate House

In the studio

アーティスト・ステイトメント

《耕す家:不確かな生成》

私たちは、数年間使用されてこなかった守谷市内の土地に仮の家を建て、住みながら、農耕を通して人間とそれを取り巻く環境について考える。

農耕は、復元可能性を含んだ人間による地表への働きかけである。人間は耕地を繰り返し生み出し、作物を栽培する。しかし、実際に農家であるか、畑を持っていなければ、そうした営みは体験されにくい。

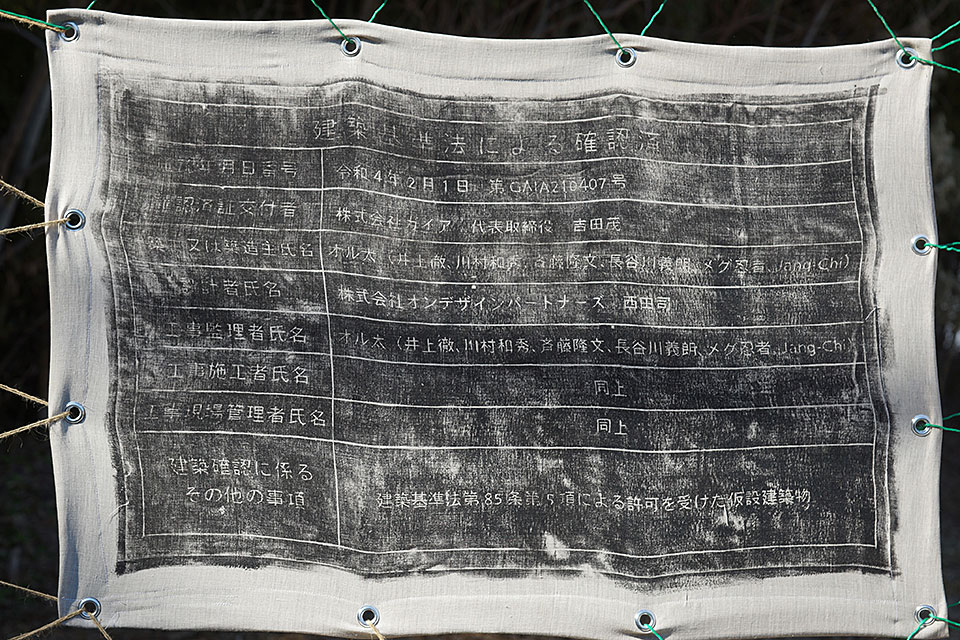

今回、市民にお借りした、竹林と住宅地に挟まれた土地は、市街化調整区域に指定される。市街化調整区域とは、無秩序な市街化を抑制するために開発や建築が原則として禁止されている。この場所で私たちが農耕を営むための「家」を建てるために、仮設興行場としての建築許可を申請する。《耕す家》は道具を置く「納屋」とベッドやコンポストトイレといった「家」としての機能を持つ。壁の一部は、舞台として畑の方へと開かれる。

畑には固定種や在来種などの種を植え、コンパニオンプランツや草マルチを用いて不耕起栽培に取り組む。この方法で栽培する農作物は、土壌の条件から各々の種によって生育が変わるため、同時期に収穫することはできない。その一方で、作物は、それぞれ土壌に住む生態系を活かして育つ。

作物の成育する過程を観察し、この場所で拾ったプラスチックやアルミ缶などの人工的な素材に版画として描く。また、土地に自生している竹や葛を利用して、オブジェクトをつくる。農作物を調理して食べ、米ぬかや籾殻を利用し、排泄物を堆肥に変える。空き地を起点として、自然との協同を見出すことによって、自然環境への人間の営みの再適応の道を提示する。

選考理由

アーカスプロジェクトでは、《耕す家》を制作する。守谷市内の土地に、ポータブルな母屋とトイレを建て、母屋にはメンバーが入れ替わり住みながら不耕作地を耕し、トイレはコンポストトイレを採用することにより便と生ごみを肥料に変える。生きながら、日々気づきや知恵を得て、さらにそれらを活かして再び生きる。オンラインのリサーチにおいては、我が国の近代化と農業の関係に関する運動や史実に着目し、自らの活動について批判的な検証も試みる。自然に対峙するのではな く、自然に浸りながらアーティストも土地も生成に開かれていることが、気候変動やコロナ禍に向き合う困難な時代において有益な視点や生きるための方法論をもたらすことだろう。

オープンスタジオに寄せて

東京を拠点に活動する6人組のアーティスト コレクティブ「オル太」は、アーカスプロジェクトにおいて《耕す家: 不確かな生成》を手がけた。本プロジェクトは、以前に行なったものを守谷市の土地の特長を踏まえながら改編したものだ。初年度には、不耕起栽培や堆肥づくりを学ぶために福島県の土壌生態学者を訪ねた。また守谷市では、環境池水学研究者の協力を得て畑の候補地を選定した。2年目には、その畑で、実際に陸稲や瓜、豆類などの種を蒔いて育て、収穫をした。並行して、耕作地内に小屋を建てるべく、建築申請の手続きを行なった。

専業の農業従事者ではないからこそ、オル太は、投機と回収という高度に産業化した農業とは別のモデルを追求している。不耕起栽培という実験的な農法を採用したり、一代限りの作物しか実らせないF1種ではなく在来の種を使っての作物栽培を行ったりすることができるのも、これが理由だ。また、敷地に小屋を建てるときには、土地利用と建築を巡る法律が壁になることもあり、思いのままに農作物の栽培を行うことの難しさを経験した。そうした、産業化した農業の隙間を縫うようにして進められたこのプロジェクトの過程で、版画やフロッタージュ、ドローイング、また収穫物は生まれ、それらがアーカススタジオとその近隣にある畑および小屋にて展開している。「完成」よりも「循環」を生むことにこのプロジェクトの意義があるとするならば、今回の取り組みがまた場所と時を超えてつづいてゆくことを願わずにはいられない。(ディレクター 小澤慶介)